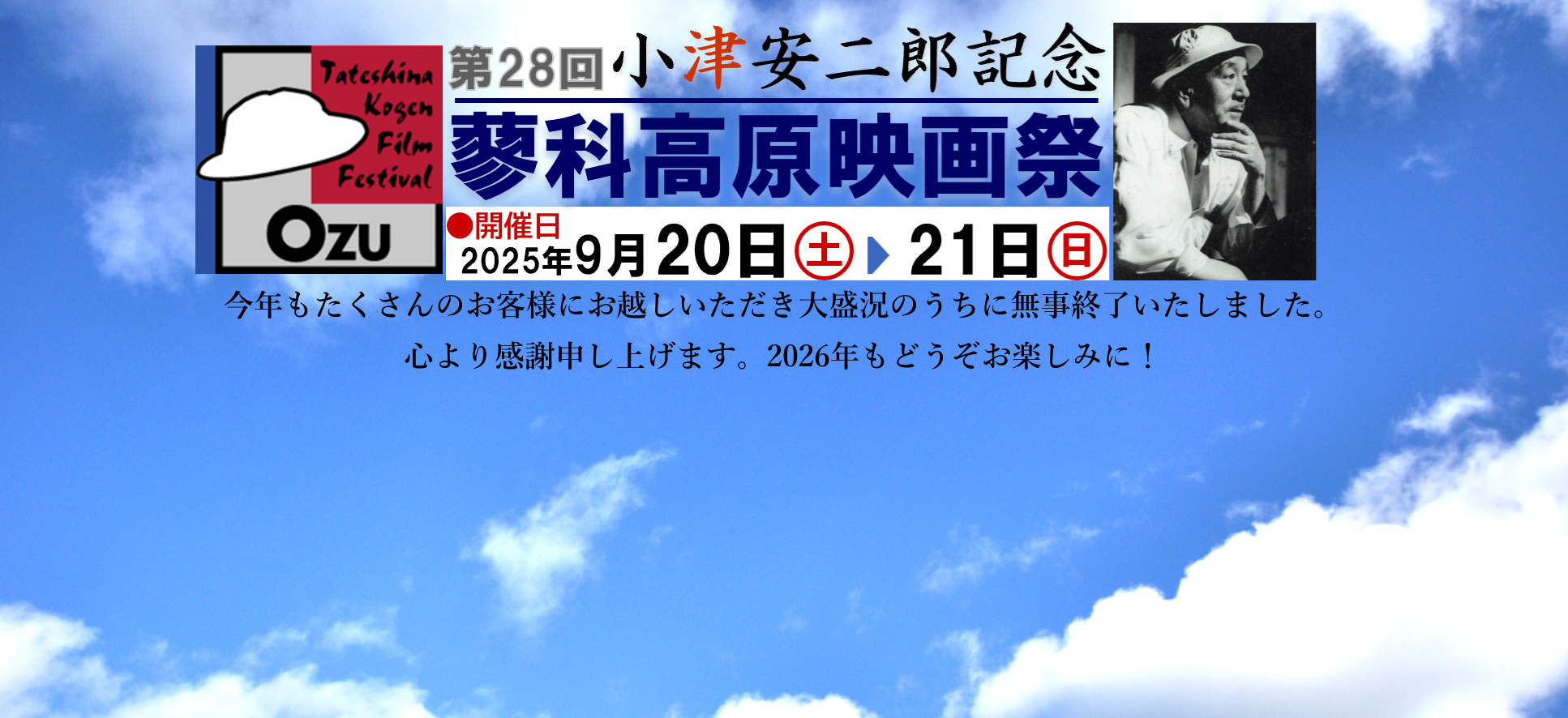

| 受賞結果 | 作品名 | 監督名 | 本編尺 |

|---|---|---|---|

| グランプリ/ 一般審査員賞 | アノサ カアサン | 田野 聖子 | 0:18:30 |

| 準グランプリ | M Error | 村岡 哲至 | 0:06:13 |

| 入賞 | 家族ごっこ | 折原 愛菜 | 0:19:24 |

| 入賞 | Silence of | 宇部 道路 | 0:16:27 |

| 入選 | がんじゅーさしよー | 森根 三和 | 0:18:16 |

| 入選 | シカト | 三浦 賢太郎 | 0:13:50 |

| 入選 | スタンド・バイ・優 | 井上 由紀夫 | 0:14:50 |

| 入選 | 探偵は映画を見ない | 渡邉 高章 | 0:13:30 |

| 入選 | メゾン平凡 | 新玉 夏子 | 0:19:48 |

| 入選 | ラストオーダー | 乙木 勇人 | 0:09:33 |

| 特別審査員 | 作品名 | 監督名 |

|---|---|---|

| 工藤 雅典 監督 | 水辺の余興 | 上島 信彦 |

| 椿原 久平 監督 | 日本陰キャ協会 蒲田支部 | 狩野 大志 |

| 冨永 憲治 監督 | 人間農場 | 山田 玄徳 |

| 鈴木 元 監督 | チコ | シェークMハリス |

![]() グランプリ

グランプリ

一般審査員賞

一般審査員賞

「アノサ カアサン」 田野 聖子 監督

-1.jpg) |  |

【審査委員長 品評】

本作は、最近流行のAI ロボットの発想から始めながら、日本映画古来の母モノに至るという珍品にして、傑作である。

単身赴任の五十男は長らく一人息子として母親に手を繋がれて買い物に行っていたというトラウマから、母親からは自立したつもりでも結婚した今は恐妻家であり、母親に会いに行くという約束は反古にしても、妻からのメールは無視できない。

そこへ、ある晩、コケティッシュなAIロボットが現われて、家事はもとより夜伽までするという。

とんでもない、妻にバレたら大変と、結局AIロボットは母親の姿に落ち着く。

ここにも、作者のきめ細やかな配慮が行き届いていて、男の携帯に写っているしばらく前の母親の写真からAIロボットは母親に姿を変える。

この後の母親ロボットの超人的活躍ぶりや、揃って街に出た時の二人の距離についての問答など面白く見せた後、かつて嫌いだったピーマンの肉詰めを注文し美味しく食べ、そう云えば母さんのは食べずじまいに終わっていると、男は母親に会いに行くことを決意する。

そして、ロボットカアサンと一緒に、母親に会うことになるのだが。

男がその後姿を見つけた本物の母さんは、想像していた(カアサンロボット)と大違い、すっかり老け込んだカアサンだった。

任務を終えたと云ってロボットカアサンは消えるが、息子は本物の母親(その手には、おそらくピーマンの肉詰めを作る材料が入ったビニール袋が握られている)にやさしく寄り添い、遠くに去っていく二人の姿が実に印象的だ。

準グランプリ

準グランプリ

「M Error」 村岡 哲至 監督

.jpg) |  |

【審査委員長 品評】

映画は本来迷宮に誘うものである。

迷宮への入り口は鏡mirror、そこにmeを置けば、meは対照的にもう一つの像を結ぶ。

作者はそこにErrorをもう一つ加えた。

その凝ったタイトルが双子の兄弟を設定し、知能指数の低い兄と極度に高い弟を設定した。

医者の家に生まれた兄弟は共に医者を目指したが、弟はすんなり精神科医になり、兄は、医者に成りそこなった兄は、医者を演じる精神病者になったというわけだ。

これを短編、とりわけ6分という短い映像の中に落とし込んだ作者の技量は並々ならぬものであり、次には20分もの、さらにはめくるめく長編を期待したい。

![]() 入 賞

入 賞

「家族ごっこ」 折原 愛菜 監督

.jpg) |  |

【審査委員長 品評】

設定、構成、演出、共に丁寧に作られている。

だが、それだけに先が読めてしまうという作品にとってはかなり痛い欠陥を持ってしまった。

その元凶は何か?いや誰か?

もちろん、あの母親である。

若い恋人のことを、感受性最も敏感な年頃の娘の前で、ユー君、ユー君と恥じらいもなく呼ぶ母親の登場である。

だから、可愛いこぐまの縫いぐるみ〈プーさん?〉相手に、家族ごっこをしていたヒロインも、同じ児童養護施設で育ってきたほぼ同年のレイカとの友情と反発の切磋琢磨の中、遂には、縫いぐるみを捨てる決心に至る。

その決心は重いが、充分にヒロイン・サチカを自立させるだろう。

![]() 入 賞

入 賞

「Silence of」 宇部 道路 監督

.jpg) |  |

【審査委員長 品評】

海と高速道路を目の前に、二階から続く屋上で、一人ビールを飲んでいる中年の男。

この男が小型トラックで酒屋の配達に来た青年を呼び入れるところから話は始まる。

意味深なタイトルといい、センスのいい入り方だ。

配達されたビール瓶のケース、だが、本物のビールは一本だけで、あとはノンアルコールだけということが分かる。

男が聞くラジオからは横浜市の成人式のニュース。

男は青年に、今年成人の息子がその席にいることはない、と語る。

怪訝な顔をする青年の手を掴んで自分の腹の奥にあてがい、ここにいるんだと言う。

ここで、観客は、息子がおやじのために肝移植に踏み切ったものの、それが原因で、術後体調を崩し、父より先に死んでしまったのだという現実を一気に覚る必要があるだろうか。

いや、それは追々、次の一人風呂に入り、この日ばかりの本物のビールを飲んで号泣する男から充分理解が出来ていくはずだ。

男の悔恨は、その身を苛むしかないのだ。

二十歳前に親父を失くしたという青年もまた、それとなく感じるところはあり、今度二人で飲もうと約束する。

場面は転じて、再び配達の青年が手に、本物のビール瓶とノンアルコールのビール瓶を持って来るところから。

だが、後は裏の話だが、男は孤独死していて、後の始末に付き合わされた青年が描かれ、それでも彼は、ビール瓶を片手に、海岸に降りて行き、男と夭折したその息子とのために、海に向かって献杯をするのだ。

入 選

入 選

「がんじゅーさしよー」 森根 三和 監督

.jpg) |  |

【審査委員長 品評】

最近ではよくある話だが、父親がアルツハイマー型痴呆症しかも強度になったとの姉からの知らせを受けて、末娘の主人公が郷里である沖縄に一晩泊まりで帰省し、父親を見舞う。

彼女はまだ一歳にもならぬ娘を連れている。

そして、母親と二人暮らしの父親と久しぶりで会うのだが、実は主人公にはかつて堅物の教師であった父親の良い思い出は一つもなく、幼い時に一度ひっぱたかれたこととか、親父のやることなすことが気に入らず、正直好きでなかった。

ところが、今大人になり、子持ちにまでなってみると、母親から聞くエピソード、後に浜辺で兄から聞く父親の行動が、すべて子供大事さゆえにとられた行動であると実感でき、改めて父親を見直すことになる。

家に戻った娘は、その気持ちを込めて障子の張替えをする。

そして、翌日、父親とお互い愛情のこもった言葉を交わし(ここでも、子供を大事にしろという言葉を父親は忘れない)、互いにカンジューサショー(元気でね)と別れる。

総体、甘い話だが、父親と娘のエピソードなど、かなり豊富に揃えているのが買いだ。

入 選

入 選

「シカト」 三浦 賢太郎 監督

.jpg) |  |

【審査委員長 品評】

若い娘たちのパーティーが、その一人(主人公・ひとみ)のマンションで開かれようとしている。

いち早くルイが手伝いに来てくれていて、大方の段取りはできた。

ところが、そのルイをひとみは無視、帰ろうかなといい出すルイにさえ、一言も言葉を掛けてやらない。

そこへ、賑やかな友人が現われ、ピザを注文してきたから、また暑い日盛りの中出て行かなくちゃと云いながらも、部屋の片隅にルイがいることに気づく。

もはや、誰もいないと思っていたひとみは、自分のシカトが原因でルイが自分には透明人間になってしまったことを覚る。

だが、それは信じられないことだから、ピザを取りに再び友人が出て行った後、透明化したルイと何とか折り合いをつけようとするのだが、うまくいかない。

そのうち、ピザを買ってきた友人が帰ってくる。

そして、驚いたことに、彼女には、この自分(ひとみ)が透明化してしまって、見えなくなっている。

不安に駆られて表へ飛び出すと、屋外は無人、繁華街も無人、遂にはひとみすら、無人の交差点で透明化した、という顛末。

シカト=透明化というアイデアに、遂には語るに落ちたようだ。

入 選

入 選

「スタンド・バイ・優」 井上 由紀夫 監督

.jpg) |  |

【審査委員長 品評】

TVの長寿番組に「はじめてのおつかい」というのがある。

こんなチビがと思われる子供たちが泣いたり、駄々をこねたりしながら、意外やその使命を果たすという感動ものだ。

本編の主人公はいわゆる聾啞というハンディを背負いながらも、年齢的にはTV番組に比べて遥かに長じている。

見た目にさほどハンディを感じさせない。

それは、作り手も十分承知のことで、邪魔立てする仕掛けをいろいろに用意して見せた。

それを、ミュージカル風に仕立てたところがミソである。

名曲「スタンドバイミー」や「ハッピーバースデイ」をたっぷり聞かせ、その裏舞台まで見せる総力戦、微笑ましくはある。

入 選

入 選

「探偵は映画を見ない」 渡邉 高章 監督

.jpg) |  |

【審査委員長 品評】

ハードボイルド小説にでもありそうな魅力的なタイトル。

事実、映画を見ない探偵と、同棲している男の浮気調査を依頼した<映画好きの>女との喫茶店の片隅で進行する会話劇。

これが意外と退屈せず見られるというのが、本作の手柄である。

調査結果は、当の男が若い女と連れ立って横浜の中華街を歩いている写真が物的証拠、そのままホテルにしけ込んだという話。

女はあっさりと男と別れる算段は付けている。

だが、コーヒーのお代わりを注文した女は、この喫茶店は元々男に連れられてきたところ、お代わりを持ってきた女が怪しい、ならば私が探偵と一緒に再調査に乗り出すと、言い出す始末。

女は、次から次と、映画のタイトルを繰り出し、それには、乗ってこない探偵との嚙み合いそうで噛み合わない映画談義。

おまけに、探偵の「デジャヴ」談義まで出てくるおまけ付き。

入 選

入 選

「メゾン平凡」 新玉 夏子 監督

.jpg) |  |

【審査委員長 品評】

かつて雑誌の懸賞募集に応募して、天才少女とまで謳われた劇画作家が、今はマンネリに陥って面白いものが書けず、アパートの一室で呻吟している。

彼女にとって、今や環境も最悪だ。

隣室にはやくざが出入りしている様子だし、別の住人も忍者のような男がいたり、殺し屋のようにいつも見張っている女や、ごみを出すにもいつもいちゃもんを付けてくる中年の女や初老の男が目障りだ。

遂に、フラストレーションに耐えかねて、この逆境を立ち回りのアクションの場に変えて、奮闘する主人公。

今や、まさに、彼女こそが劇画のヒロインと化し、有象無象のアパート住人を捌いていく。

まさに、これこそが次に待たれていた「劇画」だったといわけだ。

再び編集者から期待され、万々歳の主人公。

その編集者の後を追っていくと、彼もまたこのアパートの一室に収まるというエンディング。

ここにも仕掛け人がいたということか。

入 選

入 選

「ラストオーダー」 乙木 勇人 監督

.jpg) |  |

【審査委員長 品評】

閉店間際の居酒屋に若い男が飛び込んでくる。

若い女店員は大丈夫と受け入れる。

というのも、この男はかつてここで連れの女に結婚の申し込みをしたことのある記憶に残る男だったからだ。

無論、そんな例は後にも先にもないという。

ところで、奥さんは?

亡くなったという意外な答え。

同情した女店員は云う、閉店三分前に戻してあのシーンが再現できるサービスがありますよと。

怪訝な面持ちながら、一定の場所に立たされた男は、彼女を伴ってこの店を訪れた格好になる。

その日、彼女は何から何まで最低だった、最下位の女だった私を最上位にしてくれと注文を出す。

3分前にいったん場所を外せと教わっていた男がトイレに立って戻ってくると、それは、あの日のあの場面(告白した日の)となってーーエンディングのクレジットが流れ出す。

夢のラストオーダーが用意されている居酒屋。

だが、大抵の男にとっての居酒屋の体験は、このような甘美なものとは殆ど真逆のものに近いのではなかろうか。

工藤雅典監督

・・・「水辺の余興」 上島 信彦 監督

|  |

日常を描く視点の設定

何気ない日常を描いた作品である。

ドラマのくくりとして呼ぶのであれば日常系とでも言うのだろうか。

何か大きな事件が起こらなくとも、市井の人の暮らしの中には、色々なドラマがあるはずで、それを発見してどんな視点で切り取るのかが問われるジャンルだと思う。

『水辺の余興』の主人公、小高依澄は東京で働くOLで、最後の出勤の日の一人きりの会社がこのストーリーの舞台になる。

依澄が仕事をしていると、サーバー管理会社の三毛樹知という男がやって来る。

この二人のキャラクターが素朴で、芝居も自然でとても良い。

ラストの、三毛が教えたデリで買ったパンを依澄が持っていて、同じパンを三毛も持っていて、それを互いに見せ合うシーンも二人の心が通い合った事を上手く表現していた。

それなのに、感動が薄く感じてしまうのは何故なのか?

「末後の目」という言葉がある。

これは、死に際や余命を悟った人間に自然が美しく見えたり、あらゆるものが愛おしく感じられたりする状態を指す。

同じものを見ても、見る人間の置かれた状況や感情によって、見た時に生ずる感情は全く違うという事なのだ。

『水辺の余興』に関して言うと、観客にどのような視点でこのドラマを見せるかという構成の組み立ての部分が上手くいっていないように感じた。

冒頭、主人公の依澄が東京での生活に疲れて、今日の仕事が終わったら故郷に帰るという状況が描かれるが、その描写が少し曖昧で、依澄の抱える問題や、心の傷などが、観客に明確には伝わらず、依澄の境遇に共感して自分の事ように感じるようには至らない。

そこが上手くいけば、会社での依澄と三毛の交流は、さらに愛おしく、かけがいのないものに感じたれたと思う。

監督は、依澄と三毛の交流のシーンに力を入れて撮っていて、それは魅力あるシーンになっているが、依澄に共感した視点を観客に与えた上で、そのシーンを見せる事が重要であり、それが出来ればさらに素晴らしい作品になったと思う。

椿原久平監督

・・・「日本陰キャ協会 蒲田支部」 狩野 大志 監督

.jpg) |  |

今回の審査で、最も繰り返し鑑賞した作品です。

残念ながら、本作は入選作とはならなかったものの

私は狩野大志監督を知りたくてネット検索

たどり着いた「下高井戸駅徒歩三分」のYouTubeチャンネルを発見。

本作でも出演されている役者の方々と、数多く作品を創作しているのですね。

数本鑑賞させていただきました。

狩野監督は、本作含め、不条理や刹那、摩訶不思議な世界観を主眼に

創作活動を続けているのであろう事を強く感じています。

狩野大志監督とその仲間たちの

創作意欲と創作力の旺盛さ、発信する「チカラ」に感服しています。

その上で僭越ながら、

その旺盛さが災いしたのか、意図して、そうしているのか?

と、感じるところ(=狩野監督に伺いたいところ)多数ありました。

世間に発信するには、状況設定(ロケ場所、人物像、関係性)が甘く感じます。

それが狙い(意図)だとしたら、

私は、狩野監督の世界に片足を突っ込むことしか出来なかった。

ナカガワさん、ナラハラさん、副会長、会長?、そしてキーパーソンのフシミさん、

キャラを絞って、チャンネル内の「消える」のテイストでもよかったのでは、と思いました。

短編だからこそ突き詰めて、鑑賞者を、あなた方の世界に引き込んでほしい。

だから、ほかの入選作品との相対評価では残念ながら、落選となりました。

狩野監督の

次回作発表を楽しみにしているが故の、ピックアップとご理解ください。

追伸 チャンネルの「アム◯ェイ怖いよ。「先輩?」」面白かったです

冨永憲治監督

・・・「人間農場」 山田 玄徳 監督

.jpg) |  |

この作品を観た時、なんとも懐かしい昭和の香りを感じた。

そう、栄養ドリンクのCM「ファイト一発」「24時間働けますか?」や、当時流行った自己啓発セミナーといった世相を思い出した。

あるいは、ハラスメントの槍玉に挙げられる、体育会系部活を想起させる。

それとも「モダンタイムス」現代版?

いや待てよ、水も食事も寝床さえない部屋に閉じ込められているのだからこれはAIロボットか出来損ないのロボロイドに違いない。

現代の作者が、わざわざ昭和レトロをなぞる映像を作るはずがない、と思い直すのである。

ホイッスル一つで指示に従う便利なロボットに「解散」という指令は記憶させていなかったということか。

記憶にない指示が出されて逡巡してしまうが、さすがAI徐々に理解してようやく「農場」を去っていく。

ここで「人間農場」というタイトルに戻る。

ロボットではないのか・・・

作品解説に、監督は現代の自主性のなさや無関心や無責任さを、社会人養殖場(農場?)の管理人の目を通して描こうとしたとある。

さてその養殖場はすでに時代遅れ、ここで育てた社会人は、実は返品の山ではなかろうか。

それゆえ事業停止の決断を下される。

ここで育てた社会人をどんな職場に送り込んでいたのだろうか。

誤解を覚悟で言ってしまうと「相手がそう思ったらハラスメント」の時代。

自分の気持ちや価値判断が世界の基準だと錯誤してしまう昨今、この作品の表現は少しステレオタイプに寄ってしまった感があった。

もっと現代を織り込める余地があるはずだ。

そう感じさせたところが最終選考に今一歩届かなかった

鈴木元監督

・・・「チコ」 シェーク・M・ハリス 監督

.jpg) |  |

チコという愛犬を事故で失ったハジメ。

好きだった陸上競技にも興味を失い、喪失感を払拭することが出来ず、心配する母も友人もどうしていいのか困惑するしかない……。

ハジメがどうやって復活するのかを描くのがこの映画のテーマなのだが、作者の描写はことごとく簡潔すぎて観客に届いて行かない。

作者の考えた解決策はチコのリード。

やさしい母が作ってくれたリードの輪っかを手にすることで、ハジメは走ることへの意欲を取り戻し、チコと一緒に走っているような高揚感を感じるのだ。

と説明出来るのだが、ハジメのその高揚感が見ている者には伝わって来ない。

理由はいくつかあると思う。

リードが登場するのは冒頭のリードだけを引いて散歩しているハジメのカットと、もう一度散歩しているところを友人の雄介に咎められるシーンの2度だけだ。

母がそのリードを使って起死回生の輪っかを作るのだが、そこに到るまでのリードの描写があまりに簡潔なので、観客はその重さに気づかないまま映画は進行してしまう。

雄介がそのリードを見て「それ何?」と言うのだが、とすれば雄介はハジメが愛犬を失ったことを知らないようだ。

だとしたら雄介はそこでもっといろいろな行動に出られるのではないか。

リードをぞんざいに扱ってもいいし、ハジメを傷つけることをしてもいいし、また後で、それが愛犬の形見だと気づいた雄介が……と僕はいろんな妄想をしてしまいます。

そもそもこのシーンにはリードのアップさえない。

丁寧に描くことはテンポを悪くすることではありません。

丁寧に芝居を作って行けば観客の心に必ず届きます。

そこが今回の『チコ』には少し足りずこの結果になったのかと思います。

最後に苦言をひとつ。

9分40秒の映画に1分30秒のエンドロールは異様だと思いました。